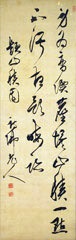

大窪詩仏の詩と書をあじわう 一

|

白石青泉冷喚人

白石青泉、冷、人をよぶ

白い石、青く澄んだ泉の冷気が人を呼んでいる。

出典未詳

|

|

人生惟間読書好

人生ただ読書の好きあり

人生にただ好ましいものは読書である。

出典未詳

|

| 江山風月本無主唯間者是主人

江山、風月、もと主無し、ただ間なる者これ主人

川も山も風も月も、その所有者はもともといない。ただ閑雅を愛する者が主人たり得るのである。

[参考]「半閑亭に寄する詩」大意。「人間の清い幸福は閑静にある。宰相の地位など珍とするに当たらない。江山風月の主となり得るのは、身分や地位などとは無縁、ただ閑雅を愛する人なのである」。

蘇軾の「臨皐亭不数十歩、便是大江。其半是峨嵋雪水、我飲食沐浴皆取焉、何必歸郷哉。江山風月、本無常主、閑者便是主人。問范子豊新第園池、與此孰勝。所不如者、上無両税及助役銭爾。」によるか。

西山勝「「閑人」と自然観賞」『山形大学紀要(人文科学)』第16巻第2号(2007年)より |

|

|

落水遠従千澗落玉山高並両峰寒

落水遠く、千澗より落ち、玉山高く両峰を並べて寒し

滝の水が多くの谷々から落ち、美しい山が高々と二峰を並べて寒々と聳えている。

出典未詳

杜甫「九日藍田崔氏荘」中の「藍水遠從千澗落 玉山高並雨峰寒」によるか。 |

|

風竹有声画石泉無操琴

風竹は有声の画、石泉は無操の琴

風にそよぐ竹は声のする画であり、石を洗う泉は弾き手のない琴のようだ。

出典未詳

宋の詩人真山民の「山間次季芳韵」詩中の「好山多在眼 塵事少関心 風竹有声画 石泉無操琴 許猿分野果 留鶴守云林 不是閒邊客 誰来此地吟」によるか。 |

|

松聲一枕雨竹影満窓雲

松声、一枕の雨。竹影、満窓の雲

松風はうたた寝を包む雨の音のようであり、竹の影は窓いっぱいの雲のようである。

『詩聖堂詩集 初編』巻5「夏晩睡起」詩中の句

|

|

身為高潔塵埃山積一點不汚夜題晦跡

身を高潔になし、塵埃山積して、一点も汚れず、夜、晦跡に題す

身を高潔に保っていると、どんなに塵埃が積もってもいささかも汚されない。

出典未詳

|

|

對青天而懼聞雷霆不驚履平地而恐渉風波不搖

青天に対して懼れ、雷霆を聞いて驚かず。平地を履んで恐れ、風波を渉って搖かず

空が晴れていてもつつしみ恐れ、雷を聞いても驚かず、平地を歩いていても恐れ、風や波のなかを歩いて渡っていても動揺しない。

出典未詳

|

|

雨餘橋下水粼々渡水来訪寄傲人五斗今吾被渠縛愧君長作葛天民

雨餘、橋下、水粼々。渡水来り訪ぬ、奇傲の人。五斗、いま吾渠に縛せらる。愧づ、君、長く葛天の民と作るに。

雨後の鴨川が川底の石を見せて清らかに流れている。その川を渡って、はるばると、思いのままにゆったりと暮らしている頼山陽を訪ねた。この私といえば今、わずかな給金に縛られて秋田藩に出仕する身となっている。君がまるで往古の葛天氏の民のようにのびのびと生きているのに比べて恥ずかしい。

『詩聖堂詩集 二編』巻11

[解説]詩仏が山陽と初めて会ったのは、詩仏が61歳の時であった。既に秋田藩の儒員であった。秋田藩大坂蔵屋敷留守居役の介川緑堂の仲介により、大坂の浪華橋あたりで納涼の舟遊びに興じたのである。緑堂はこの4月に既に山陽と会っていた。山陽と親しかった篠崎小竹も一緒で、芸妓も呼んで二晩を楽しんだ。この時の詩仏の印象を山陽は「天民六十、胆、天の如し」と詠んでいる。詩仏は既に白髪になっていた。その後、詩仏は紀伊に遊んでから、初秋の京都の自宅に山陽を訪ねている。その折の作がこの詩である。山陽が、陶淵明のように自由の境涯を楽しんでいるのに、自分が「五斗米」すなわち僅かな俸禄で縛られているのを嘆いて見せているのである。 |

|

君亦雖沈酔一年纔一回不似老詩客日傾三百杯

君もまた沈酔すといえども、一年わずかに一回、似ず、老詩客の日に三百杯を傾くるに

君よ、同じように沈酔するといっても一年に一度の竹酔日だけではないか。この老人の私が、日々三百杯を傾けているのにとても及ぶものではない。

[解説]「竹」と題して『詩聖堂詩集 二編』巻6に収められた拗体の五言絶句。54歳のころの作。筑波山に登った翌年の作、天啓のように生まれたようだ。あるいは最も多く揮毫している作かも知れない。それほど満足のゆく作だったように思われる。 |

作品:江戸民間書画美術館 渥美國泰コレクションより

参考文献:『大窪詩仏展 江戸民間書画美術館 渥美コレクション』