諏訪神社万年大夫の伝説

茨城県日立市諏訪町に諏訪神社があります。この諏訪神社には社が上と下の二つあります。江戸時代、下諏訪社の神体は万年大夫・万年守子でした。現在この像は茨城県指定文化財となっています。「木造万年太夫夫婦坐像(胎内像を含む)」です。江戸時代の元禄3年(1690)につくられた万年大夫夫婦坐像を県指定の文化財にするための調査が1973年に行われました。その際、その体中から中世の像がでてきました。それを胎内像とよんで、あわせて文化財に指定されています。

中世の胎内像は様式の上からみるなら室町期のものであるとの専門家の見方があります。

万年大夫については、いろいろな本で多様に伝説が紹介されていますが、江戸時代の記録にもさまざまに登場します。一つではありません。ここでは江戸時代にどんなふうに伝えられていたのかを紹介します。

なお、史料の原本には句読点はありませんが、読みやすくするため、私の解釈で読点(、)をいれておきます。

史料

1 もっとも古い記録は、寛文三年(1663)水戸藩が作成した領内寺院の「開基帳」(茨城県立歴史館本)です。ここに

[読み下し]諏訪大明神之由来は万年大夫、万年守子と申社人夫婦、此地へ勧請申、右社人及其後夫婦之形ヲ木像作、諏訪大明神之拝殿ニ立置、夫婦共普賢岩谷と申奥院え引籠、終罷出ス

諏訪大明神の由来は万年大夫、万年守子と申す社人夫婦、この地へ勧請申し、右社人その後におよび夫婦の形を木像に作り、諏訪大明神の拝殿に立て置き、夫婦とも普賢岩谷と申す奥院へ引き籠り、ついにまかり出でず

とあります。守子とは人名ではありません。口寄巫女のような人をさす言葉だったと思います。[追記 守子については鈴木福寿さん(故人。河原子町)の レポート があります][追記2 守子について、笹岡明さんの「市子 棟札にみえる近世の民間宗教者」『会報郷土ひたち』(41号)にもあります]

万年大夫夫婦が諏訪神社をこの地に勧請し、そのご夫婦は夫婦の像を作り、拝殿に立てて、二人で普賢岩谷という奥院へひきこもり、ついに出てこなかった、というのです。

この開基帳の記事をベースにして以後の記録を見ていきます。

2 寛延年間(18世紀半ば)の「岩城道中記」(静嘉堂文庫蔵)。著者はわかりません。そこには諏訪の水穴について、妙な穴で、見物に値するとして、詳細に記述した後

往古万年もりこ万年大夫といふ夫婦、信州諏訪より来りて此所に久しく住、上諏訪下諏訪の両宮をくわん(勧)請して、その身の像を弍つ作り、件の社壇へ納め置、二人共に穴へ入て立帰らずといひ伝ふ

と記録しています。万年大夫夫婦は信濃国諏訪からやって来て、上諏訪・下諏訪両社をこの地に勧請して、そののち夫婦像を作り穴に入って戻らなかった、というのです。

3 文化三年(1806)に書かれた「みちくさ」(国会図書館蔵)。著者は雨宮端亭。雨宮は水戸藩の郡奉行を勤めました。そのとき見聞したことがらをまとめたのが「みちくさ」であるといわれています(「みちくさ」の翻刻本である郷土ひたち文化研究会編『美ち草』解説より)。ここでも水穴について記録した後

古万年大夫此穴へ入ル、不出と云傳(中略)右万年大夫と云もの出所不詳、此所ニ年を経住居して後夫婦ともに水穴に入りて行衛知れすと云

きわめて簡潔な紹介です。役人というより学者らしい記述態度です。「岩城道中記」をはじめ他の史料が諏訪明神の由来にからめてこの水穴伝説を伝えていることと対照的です。万年大夫の出自はわからないといい、2年間この地に住んで、水穴に入って行方不明になったと。続いてこうあります。

万年大夫と云ものゝ画像あり、自画の由、同人夫婦の木像あり、老人の面にて白髪折烏帽子狩衣のゆふなるものを着たり、義公右の像御再興、古像ハ体中へ御入させ被遊

ここは雨宮だけが記録している部分です。雨宮が見た万年大夫の自画像。それは現在残っていませんが、義公すなわち徳川光圀が万年大夫の像を新たにつくり、古い像を新像の体中に入れたとするその新像は今に残っています。雨宮は光圀が再興した像の「裏書」を記録しています。

常州多珂郡諏訪神祠有万年大夫藤原高利夫婦像年久朽弊令新命工改造二像蔵故像於其體中以垂将来 元禄三年歳次庚午十月吉日 水戸侯源光圀識

現在日立市郷土博物館に展示されているこの再興像の大夫像の背中に刻まれていて、読むことができます。雨宮の記録と対照してみると、一ヵ所だけ雨宮の筆写の誤りがあります。常州は「常陸国」です。ただ意味することは同じですので、言挙げするほどでもありません。むしろ雨宮の厳密な記録態度に驚くばかりです。

これを現代の文章にすると次のようになるでしょうか。

常陸国多賀郡諏訪神社の祠に万年大夫藤原高利夫婦像があり、年月がたち腐っていたので、新たにたくみに命じ二像を造り、旧像はその体中に納めた。もって将来に伝えるものである

ここでは万年大夫の別名が藤原高利であることがわかります。

*本項は「みちくさ」の影印本(梓書房発行)によりました。その翻刻本である『美ち草』とは若干読みにおいて異にするところがあります。

4 文化四年(1807)の小宮山楓軒が編集した「水府志料」(『茨城県史料 近世地誌編』)です。水穴の説明の後

上古の時、萬年大夫と云者あり。此に居る。老て夫婦並に此穴に入て、遂に帰らず。或云、此穴信州諏訪につづけり。

と、水穴が信濃国の諏訪に続いているという話を伝えています(句読点「。、」は『茨城県史料』のまま)。

この水府志料の成立が「みちくさ」と一年しか違わないのに、伝えていることは異なります。

5 文政六年(1823)の「年中諸祭事規式録」(神峰神社蔵)には

- 一 諏訪第二宮兩社之儀者人王八十八代後深草帝之御宇建長二庚戌歳萬年大夫藤原高利と申神人、明神之霊夢を蒙リ信州諏訪より勧請仕、邑をも諏訪と名付、高利夫婦之像を刻ミ社中へ納、其後夫婦共ニ水穴へ入候

とあります。

[読み下し]

諏訪第二の宮両社の儀は、人王八十八代後深草の帝の御宇、建長二年庚戌万年大夫藤原高利と申す神人、明神の霊夢をこうむり信州諏訪より勧請つかまつり、村をも諏訪と名付け、高利夫婦の像を刻み、社中に納め、その後夫婦共に水穴へ入りそろ

諏訪神社の開基を建長2年(1250)と伝えています。この社伝のみが伝えていることがもう二つあります。一つは万年大夫が「諏訪村」の名付け親であること、二つには「神人」だとしていることです。

神人

この文政6年の記録にある「神人」をどう読むのでしょうか。小学館の『国語大辞典』の説明をひいてみます。「かみびと・かんびと」と読むなら「神主など、神に仕える人」。「じにん・じんにん・しんじん」なら「神社に奉仕する下級の神職や寄人。神主、禰宜、祝などの祠官の下に置かれ、年中神事の雑役や社頭の警備などに当たったもの。神社に隷属して芸能、商工業あるいは卑賤な役に従事するもの」となります。

民俗学者の千葉徳爾は「じにん」と読ませて、信濃国下諏訪社の神人は全国に諏訪信仰を広める役割を中世末まで果たしていた、と指摘しています(「諏訪の神人について」『信濃』第15巻第3号)。

「年中諸祭事規式録」にある「神人」は「じにん」と読んでよさそうです。

大夫と太夫

ここまでで気づかれたかたがいるかもしれません。万年大夫なのか万年太夫なのか。大と太、どちらなのだと。

上に紹介した史料は、すべて「大夫」です。「太夫」ではありません。

諸橋の『大漢和辞典』には、大夫(タイフ)はありますが、太夫の熟語はありません。大の意味には人を尊称するときに用いる語であるとして「凡大人・大夫・大子・大王・大公、皆尊詞」とされ、大夫には(1)官稱・古の官名・ひろく官位あるもの・松の異稱などの意味があり、(2)大名の家老の異稱・職の長官・五位の稱・かんぬし・藝人または娼妓などの名の下に添えて呼ぶ言葉、との大きく分けて二つの説明があります。(2)は日本での用例のようです。中国にはありません。「かんぬし」の名前の下に太夫が用いられている例は、江戸時代の古文書にありますが(例えば『村絵図にみる日立』日立市郷土博物館 2004)、そう多くはない、と考えます。

次に読みですが、小学館『国語大辞典』によれば、「たいふ」と読むときは「大夫」、「たゆう」と読む時は「大夫・太夫」二つの漢字があてられます。『国語大辞典』では、「たゆう」は 神主かんぬし、禰宜ねぎなど、神職の呼称で、また御師おしの称号だとの説明があります。御師とは「御祈師おいのりしの意で、僧侶の祈祷者や神官で祈祷を専門にするもの」だと。また「たゆう」は『日葡辞書』には「能、狂言または舞踊の主役」との意味があげられており、どうやら「たゆう」と読んで「大夫・太夫」と書くのは日本においてのようです。

本稿では上記の江戸期史料にでてくる例と辞典の説明から「万年大夫」(まんねんだゆう)とするのが妥当であろうと考えます。森鴎外(鴎を正字にしたかったのですが…)の小説『山椒大夫』の大夫は裕福な者への尊称でありますが、表記の上では同じであると思うのです。(K)

謝辞 この稿をなすにあたって、茨城民俗学会の堀辺武さんと榎本實さんからいろいろご教示いただきました。

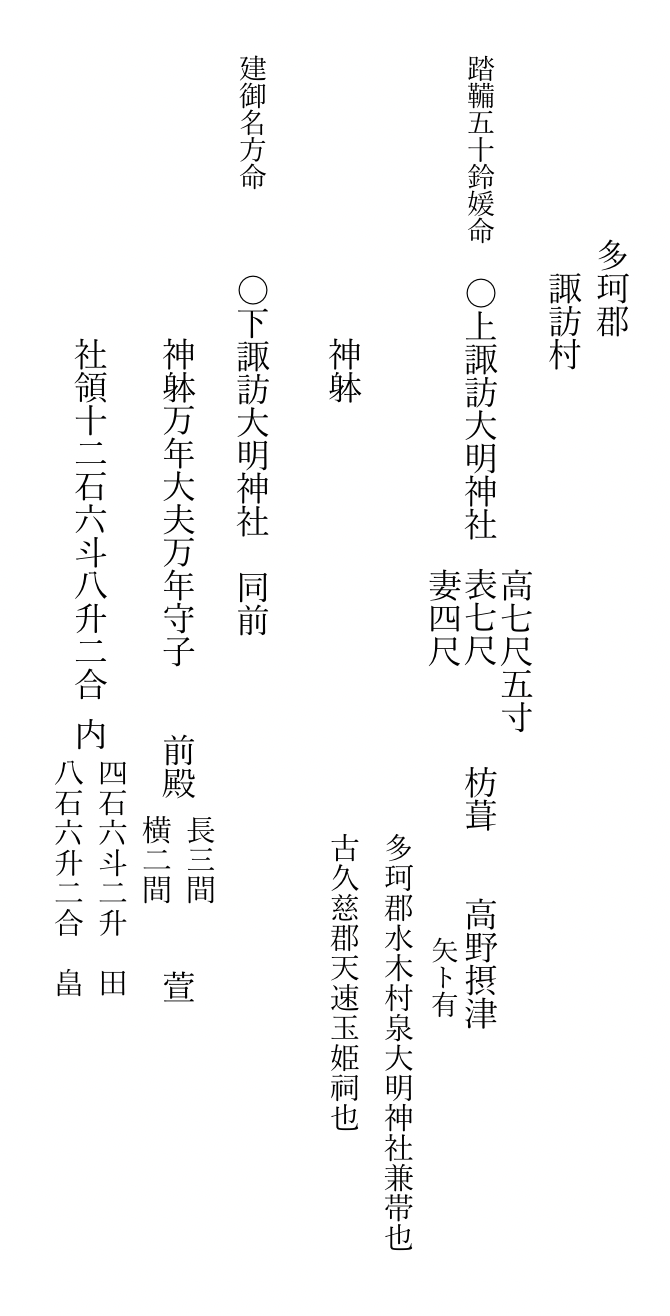

附録 寛文年間「鎮守開基帳」にみる諏訪神社

上社と下社の神名の上部にある「踏鞴五十鈴媛命」「建御名方命」はそれぞれの祭神である。神名の下に社殿の大きさ、屋根の構造、祭祀者が高野(高矢=多賀谷)摂津で、水木村の泉神社の祭祀を兼帯する。上諏訪社の神体は記載なし(但し古くは久慈郡天速玉姫の祠だと記す)。下諏訪社の神体は万年大夫と万年守子。この神体は茅葺の前殿にある。両社の社領はあわせて十二石余とある。

なお、神体は神が宿るところ、よりどころで、神ではありません。蛇足でした。

史料補

万年大夫夫婦が入ってでてこなかったという水穴について中山信名修・栗田寛補『新編常陸国誌』が史料を紹介していましたので、紹介します。

句読点と〈 〉、ルビは制作者によります。難しい文章ではないので説明は省きます。なおこの「諏訪水穴」の項目は、明治期の学者栗田寛(1835—99)によるものです。

諏訪水穴【すはのあな】

補

「舊誌」に云ふ。「在多珂郡諏訪邑、穴広丈餘、深四五十丈、有清水流出、俗曰胎内泳」 〈漢文読み下し:多珂郡諏訪邑にあり。穴の広さ一丈余、深さ四五十丈、清水ありて流れいづる。俗に胎内泳と曰ふ〉。

「事蹟雑纂」に云ふ。諏訪の水穴、初め入る所広くして、戸の如くすぼき処あり。又広くして戸の如き処あり。之を一の戸、二の戸と云ふ。三の戸より先へ入れば、出ること能はずと云ふ。昔萬年大夫と云ふ人、この穴に入りて出でずと云ひ伝ふ。又この穴信州諏訪湖に通ずとも云へり。此の穴に入りし人の話に云ふ。穴に入ること一町ばかりにして、一の戸あり。水溺々として流る。或いは踵を没し、或いは膝に至る。二の戸に至れば、水やゝ深し。肩に至る処を往くこと一町ばかり。凡て三四町を経て、三の戸に至る。戸口いつれも狭し。匍匐して漸に入るべし。猶入らんと思ひしが、餘りおそろしくして、この処より帰る。石鍾乳甚多くして、氷柱の如し。紫寒水、縞寒水又多し。奇珍なりと雖も何れも大石にして、採り出ること能はず。三の戸の辺に巨木流れ出て横たはりあるもの多し。又云ふ。水穴に蝙蝠甚多し。みな赤色なり。又一書に云ふ。其の穴竪二間程、南向く也。一の関、二の関まで一里。初一の関を越えるには、口いと狭まければ、匍匐して入る。入れば即ち広し。さて一町許りゆきて、大なる池あり。深さ知るべからず。其の汀をあゆみゆく也。二ノ関より三の関まで又一里。入口せまし。初め入口より一ノ関まで一里なれば、すべて三関までは三里也。三ノ関入口に西山公の刻ませたまへりと云ひて、これより入るまじと云ふよし也。昔公穴に入らせたまひ、萬年巫・萬年だけと云ふ二人の者をしるべとして入りたまひしに、二人三の関に入りて帰らずなりにければ、公もこれより帰りおはしまして、この詞はゑらせたまへりとなん云ひ伝ふ。